Eu amo literatura gótica.

Amo a atmosfera de ruínas úmidas, sinos que soam para ninguém, a lua derramada sobre lápides e, no centro de tudo, um monstro incompreendido declarando amor ou angústia. Para mim, é arquitetura emocional: abóbadas, sombras e culpas que ecoam. Uma das minhas maiores alegrias hoje é ver o revival gótico no cinema e, com isso em mente, assisti ao novo Frankenstein do Guillermo del Toro (e ninguém entende de criar monstros incompreendidos como ele). Terminei o filme chorando, com aquela sensação de que alguém apertou um vidro antigo dentro do peito e senti um impulso inevitável: reler o livro.

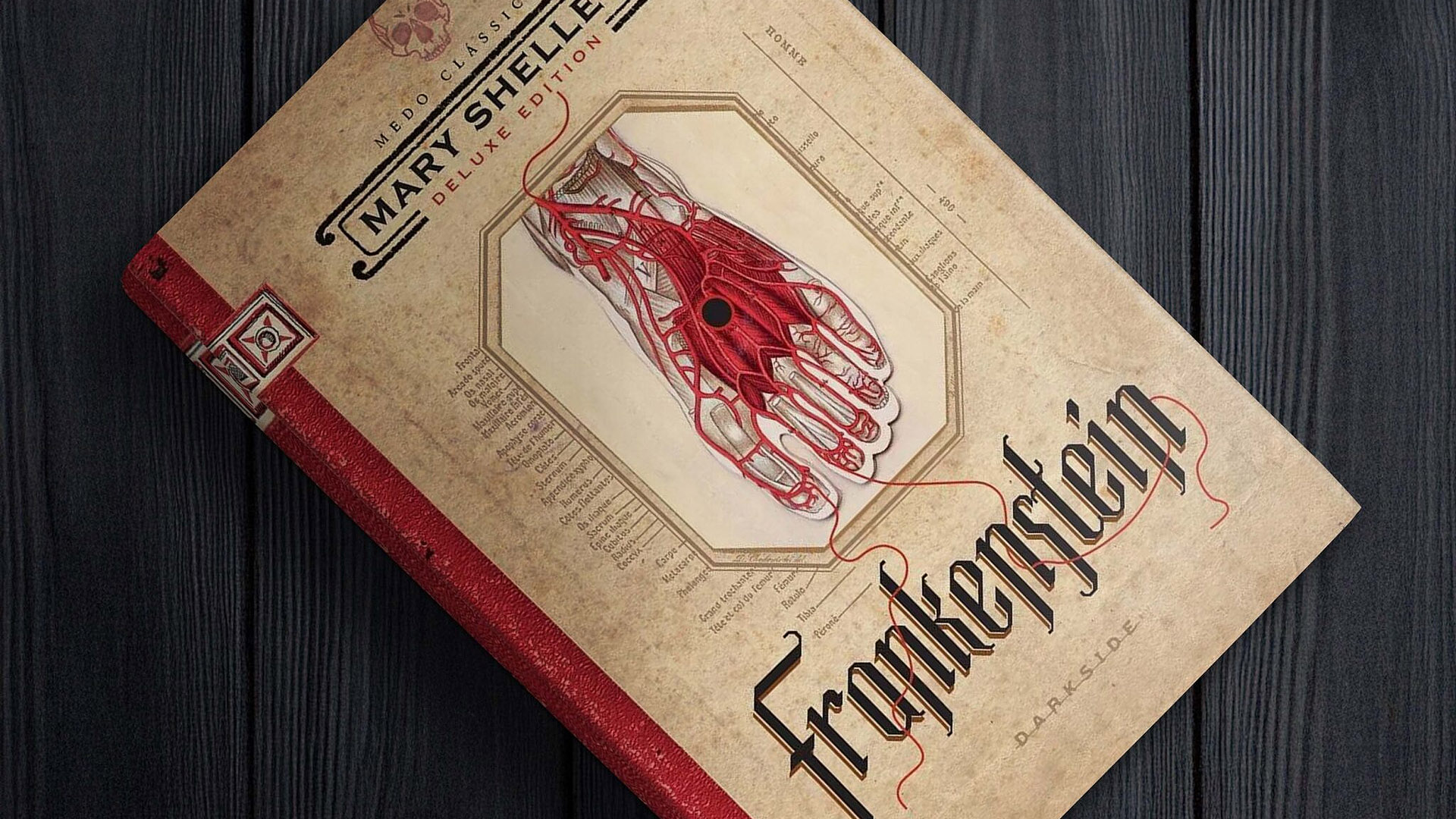

Escolhi a edição da DarkSide Books, que é belíssima e faz jus ao peso do clássico.

E você sabia? Foi com Frankenstein que Mary Shelley praticamente inaugurou a ficção científica. Antes de “sci-fi” virar sigla, Shelley já juntava ciência, filosofia e imaginação para perguntar: até onde podemos ir e, além disso, devemos ir? Em plena juventude, cercada por poetas românticos, ela plantou o “cientista louco” na literatura e mudou o jogo.

(Se quiser ler minha crítica do novo filme, clique aqui.)

Um romance dentro de outro romance

Shelley constrói a narrativa como uma caixa de ecos: o explorador Walton, em busca de glória no Polo Norte, encontra Victor à beira da morte e escuta sua história. Enquanto Frankenstein fala, a criatura ganha voz e narra a própria formação: o aprendizado dos sentidos, da linguagem, da solidão. É irresistível como o livro funciona em dois planos: aventura e alegoria. Walton é o reflexo de Victor; Victor é o reflexo do próprio leitor quando confunde conhecimento com poder.

A “família perfeita” dos Frankenstein, que no início me parecia idealizada demais, vira contraponto moral à feiura do experimento. O contraste entre beleza/virtude e horror/verdade é repetido o tempo todo: nos Alpes, nos ventos, nos lagos. O estilo é de outra época, sim, mas tem uma música. Às vezes parece poesia e isso amacia o que há de mais terrível.

O capítulo em que a criatura conta sua vida é, para mim, o coração do livro. Ele aprende escondido, observa uma família, deseja ser visto, entende o que é nomear o mundo e, quando finalmente se reconhece como irreconciliável, pede a Victor algo simples e devastador: uma companheira. Não um capricho: uma ética do cuidado.

Shelley não está interessada em choques laboratoriais; ela pergunta o que significa criar e abandonar. Se Victor é “prometéico”, seu pecado não é acender o fogo é virar o rosto quando a chama precisa ser alimentada.

Frankenstein é arquitetura emocional

Paisagens geladas, vilas em penumbra, o laboratório como capela profana: o cenário é sempre estado de alma. Ler Frankenstein hoje, depois de tantas adaptações, é lembrar que a imagem veio do texto: a perseguição no gelo, a febre criativa, o nojo, a culpa. Também é lembrar que o “monstro” não nasce monstro. Ele vira e, nessa virada, Shelley espelha nossas formas de exclusão.

Da segunda leitura, ficou mais clara a inteligência estrutural do livro: presságios, espelhamentos, simetrias. E ficou maior a pergunta: o que é conhecimento sem sabedoria? Walton aprende a tempo. Victor, não. Frankenstein permanece único: original, imaginativo, moralmente vertiginoso. Menos sobre raios e parafusos; mais sobre culpa, abandono e desejo de ser amado.

Porque clássicos mudam enquanto a gente muda e eu reencontrei um romance mais terno do que lembrava, e também mais implacável. E saí com a certeza de que Frankenstein continua sendo, ao mesmo tempo, romance gótico, fábula filosófica e proto sci-fi.

Acima de tudo, é uma história sobre responsabilidade afetiva: aquilo que fazemos nasce e exige de nós mais do que coragem.